読書逍遥第105回 『漱石追想』岩波文庫

『漱石追想』岩波文庫

帯には、「漱石万華鏡」とある。

「マント着て黙りて歩く先生と肩をならべて江戸川端を」(寺田寅彦)

「先生は相手の心の純不純をかなり鋭く直覚する。そうして相手の心を細かい隅々に亘って感得する」(和辻哲郎)。同級生、留学仲間、同僚、教え子、文学者や編集者、禅僧に担当医に芸妓、ともに暮らした家族やお手伝いの人まで―同じ時間を過ごした49人が語る、記憶のなかの素顔の漱石。

ここに夏目家に出入りしていた植木屋の思い出話を紹介する。日頃から漱石は草木の知識を得ようと努力していた。それが作品のなかで身辺描写にどれほど役立っていたことか。

漱石全作品の中から植物に関する表現をすべてまとめてみたらどうだろうとさえ思ってしまう。

☆☆☆☆

内田辰三郎(出入りの植木屋)「庭から見た漱石先生」(『漱石追想』より)

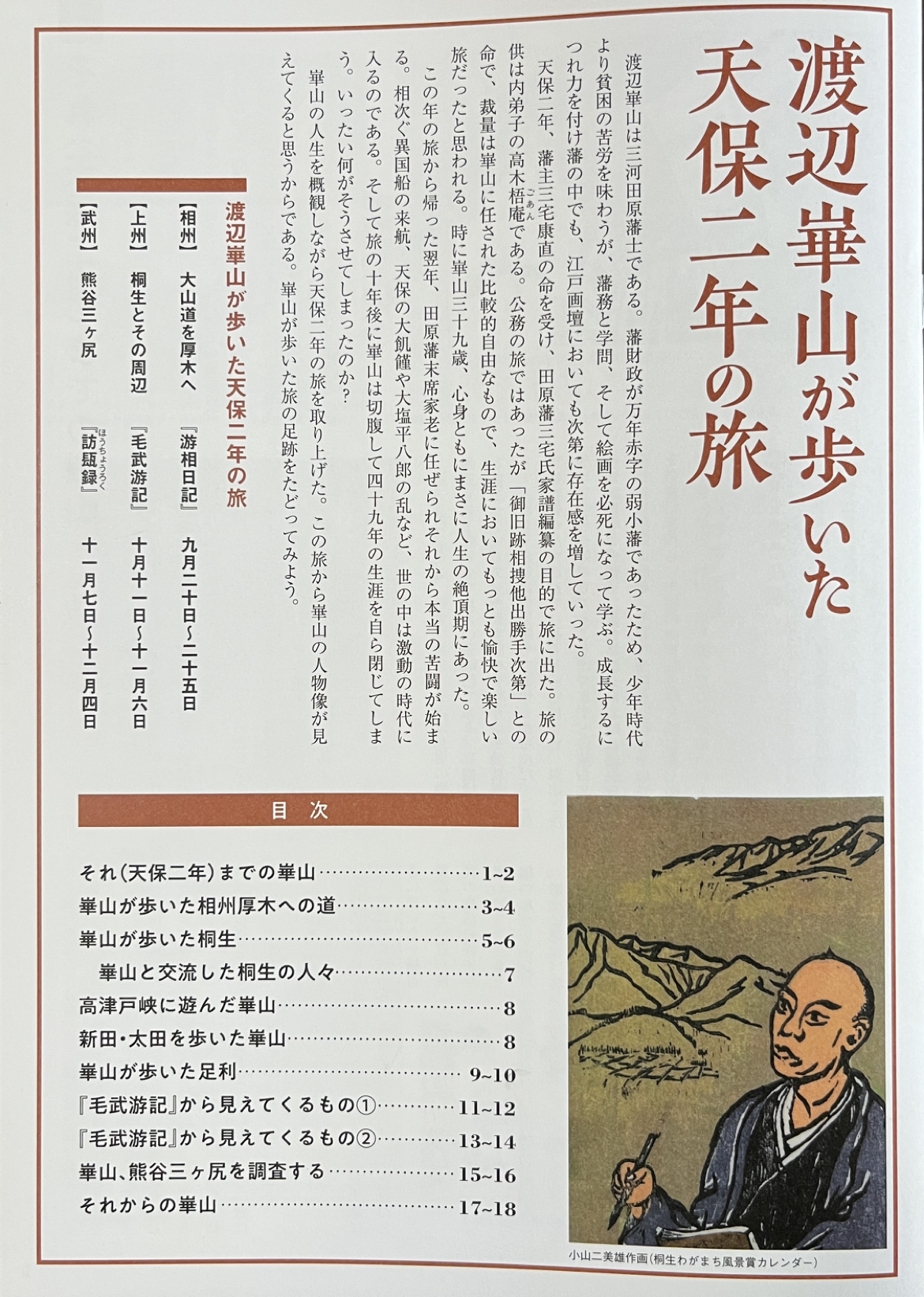

袖垣の裾には錦糸梅が一株ありました。茶の間と反対になった書斎の前へ廻ると、玄関に接近した所に他行(たぎょう)の松が一本あった。それから小梅桜に芭蕉も一株あった。ずっと雨落ちの外には竜の髭が一列に植え込んであって、その中に木賊(とくさ)もいくらか交じっていましたよ。先生はこの木賊と芭蕉が好きで、「何とか木賊を殖やすわけには行かないかな」と云われるものだから、油粕(あぶらかす)に人糞を混ぜた肥料を人知れず遣って置くと、年が経つにつれ、だんだん木賊がはびこって、それに蒸れて、しまいには竜の髭がなくなってしまいました。・・

花壇には金蓮花、雁来紅(がんらいこう)、雛芥子(ひなげし)、かんななぞを植えました。浜菊という小さな紫の花もありました。或日のこと先生がよんでるというから行ってみると、先生はその小家の縁側に腰掛けたまま、手帳と鉛筆を持って構えているんです。そして、目の前の花を一々訊かれました。で、先ずかんなから始めると、「ははあ、それが檀特(だんどく)というのだな」と云われる。それから、周りの垣根に絡めてあるのが金蓮花、縁に面したのは雛芥子ですと云うと、「うむ、これが虞美人草だな」と点頭(うなず)かれる。更に、これは鶏頭だが、雁来紅といって、赤より他に変色しないから、詰まらない鶏頭ですなぞ申上げると、それを一々手帳に留めて置かれました。この時、私は一つ心を打たれたことがあるのです。と云うのは、話の途中で、「植木屋、知らないことは知らないと云ってくれなきゃ困る。間違いは書けないからね」と、一本釘を差されたからですね。私はハッとして急所を突かれたような気がした。

[ヒメヒオウギ]

[鳳仙花]

[ハツユキカズラ]

[木賊(トクサ)]