雑司ヶ谷墓地 東池袋

冨田鋼一郎

有秋小春

よい先生とは何か?

この大澤真幸氏の先生の定義のようなことばは含蓄がある

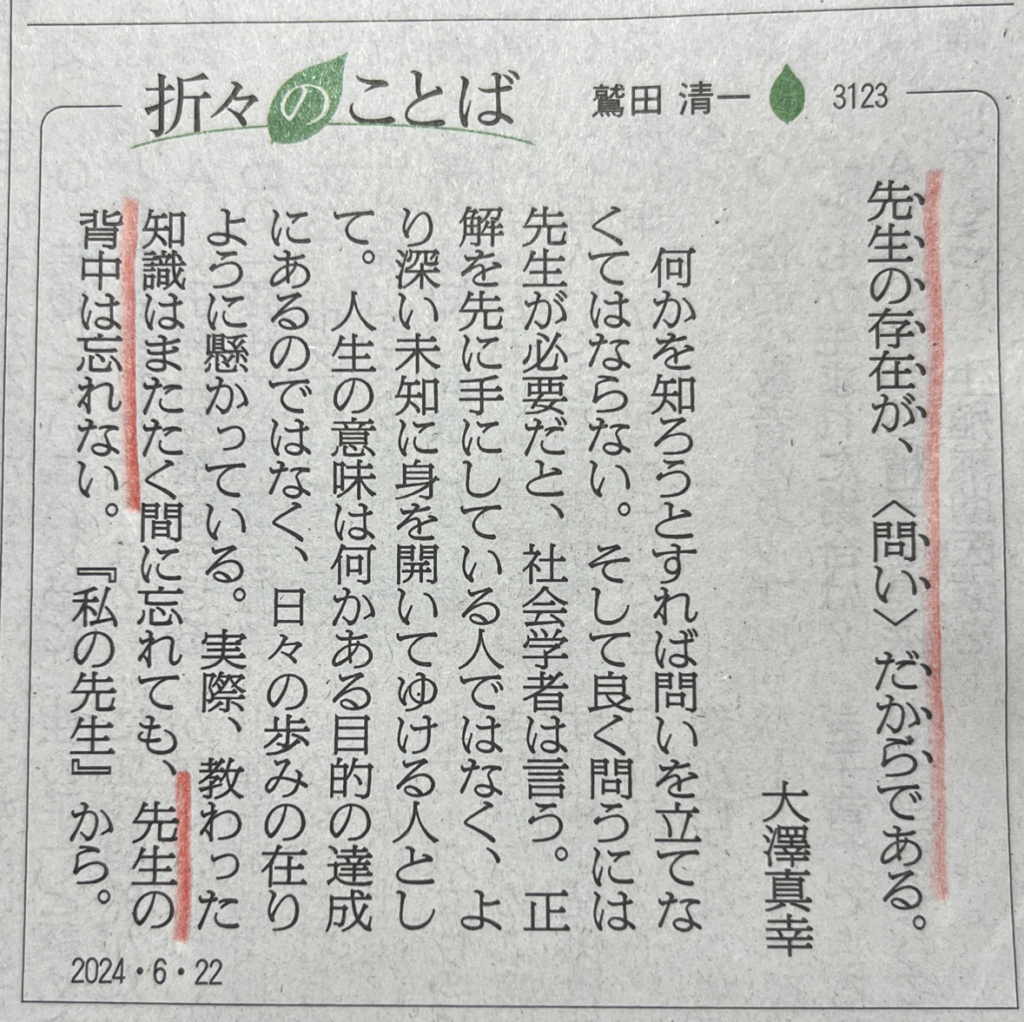

「先生の存在が、<問い>だからである」 大澤真幸

何かを知ろうとすれば問いを立てなくてはならない。そしてよく問うには先生が必要だと、社会学者は言う。

正解を先に手にしている人ではなく、より深い未知に身を開いてゆける人として。

人生の意味は何かある目的の達成にあるのではなく、日々の歩みの在りように懸かっている。

実際教わった知識はまたたく間に忘れても、先生の背中は忘れない。『私の先生』より

@@@@@@

『先生はえらい』で内田樹氏が、噛んでふくむめるように繰り返し述べていたことに通じる

なぜ勉強しなければならないのか?

バツかマルか、白か黒かに囚われている人がいる

白黒のはっきりしていることは、世の中のごく一部でしかない

先生はいったい何をどこまで知っているのか、先生は知っているのに自分は知らないと思い込む(誤解する)ことで、生徒は何かを学んでしまう

まなびの成立と、先生との出会いは同時に起こる

これが自ら問うということ、学びの主体性ということの本質だ

学びには、先生の存在が必要だ

生涯の恩師は誰にでもいる

未知のことに対してどこまでも知ろうとする、学びの姿勢は先生の存在が起動させ、終生持続する

私にとっては、そのような「先生」を一人あげろといわれたら、あのひとしかいない(という勝手な思い込み)