読書逍遥第177回 『蝸牛庵訪問記 晩年の幸田露伴』(その2)小林勇 幸田露伴の思い出

蝸牛庵訪問記 晩年の幸田露伴』(その2)小林勇 幸田露伴の思い出

今回の思い出話は、恩師と仰ぐ幸田露伴との数あるエピソードのなかで、もっとも胸をうつもの

☆☆☆☆

小林勇 『蝸牛庵訪問記』より

昭和20年 42歳当時

(岩波書店への圧迫が戦争の進行につれて激しくなり、昭和20年5月に小林勇が警察に連行され、8月終戦後まで留置場にいたときのエピソード)

8月になって戦争が終わりに近づいていることは、私にもわかって来ていた。そのころ、私に対する取り調べはふたたびひどくなっていた。

8月の三日か四日であると思うが、私の顔は血だらけになっていた。そこへ検事が私に会いに来たというのである。私をなぐっていた男は私を留置場へ返して逃げてしまっていた。私はひょっとこが血だらけになったような顔で検事の前へ出ていった。

その時の検事との問答をここに書く必要はない。しばらくたってから検事は、「君は露伴先生とどういう関係があるのかね」ときいた。私は本屋の関係以外に何もないと答えたところ、不思議そうな顔をしていたが、やがて彼は鞄の中から、一通の手紙を出した。それは先生から私に宛てたものであった。

「その後如何。足下が拘禁せられし由をきゝて後、日夕憂慮に堪へず、然れども

病衰の老身、これを何ともする能わず、たゞまことにわが無力のこれを助くるなきを愧づるのみ。

たゞ、今の時に当たりては足下が厄(やく)に堪へ、天を信じて道に拠り、自ら屈し傷むことなきをねがふのみ。

おもふに我が知る限り足下が為す処、邦家(こっか)の忌避にふるゝことなきを信ず。まさに遠からずして疑惑おのずから消え、釈放の運に至るべきを思ふ。・・

冀(こひねがは)くは泰然として君子の平常を失はざらむことを欲す。即ち遠からずして青天白日足下の身をつゝまむ。この心をいたしていさゝか足下をなぐさむるのみ。

露

小林勇様」

私は先生のいうことを理解しようとして、そのむずかしい手紙を二回読んだ。

検事は「早く読み給え」。そして「これは君に宛てたものであるが、君は今取り調べ中の人間であるから、これを渡すことはできない」といった。

私は腹を立てて、ともかくそれは自分のものだと主張した。しかし、検事は「私が預かっておく」と主張した。

それからまた「君は単に本屋の店員としての知り合いだというが、この露伴先生の手紙はそんなものではない。露伴先生ほどの人がこのように愛している君については、考えなければならぬものがある」といった。そして彼は「この手紙はわたしにくれないか」といった。

☆☆☆☆

⭕️落ち葉焚きし香りこもれる家の夜

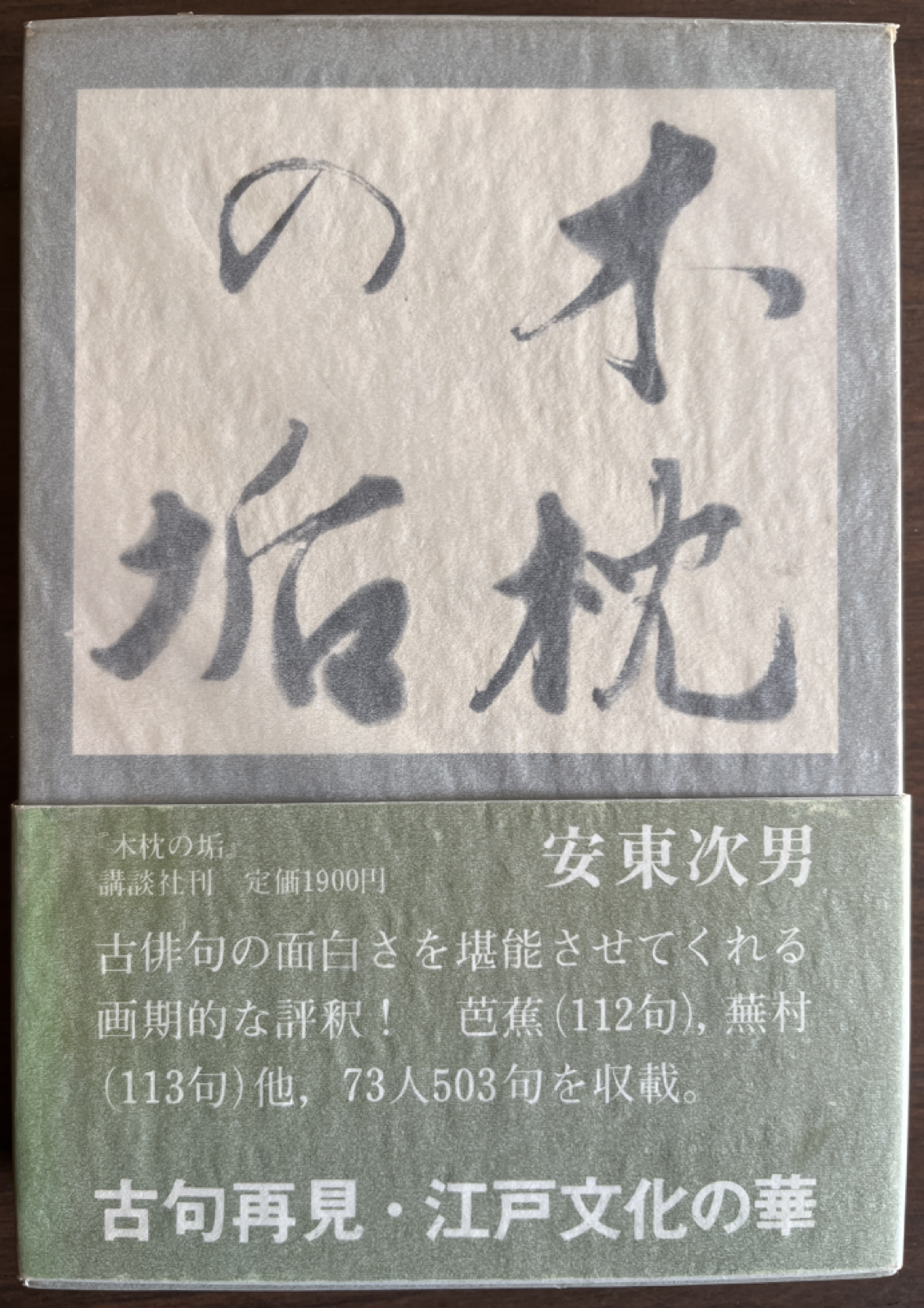

献呈署名入りの『惜櫟荘主人 一つの岩波茂雄伝』に添えられた絵画

小林勇「句入りリンドウ」