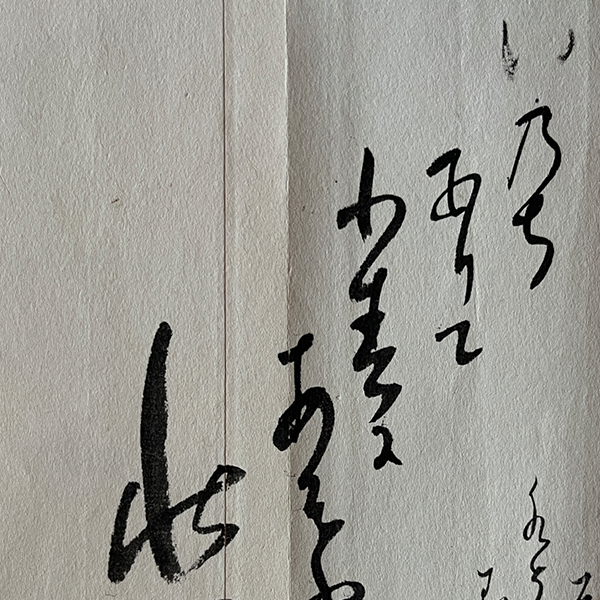

小林勇「夕焼」

小林勇(1903-1981)に著作で出会ってからだいふ経つ。謦咳に接したことはない。

岩波書店の礎を築き、人物評伝やエッセイを出し、趣味で始めた絵画を生涯手放さなかった。

私は、彼の強烈な個性(ものの見方、考え方、感じ方)に大きな影響を受けたように感じる。

今老境に差しかかり、短文「夕焼」を読み返して、若い時には受け止め切れなかった感動に浸る。

☆☆☆☆

小林勇「夕焼」

空が赤い。街を歩いているときには、仰いで見る余裕はなかった。浜へ出ると一度に、夕焼けのひろさが私を包んだ。砂浜も海も暮れ急いでいた。稲村ヶ崎と霊前山が黒ずんでいて、その間の真っ赤な空に富士が鮮やかな線を描いていた。干潮の海は静かで向こうに伊豆の山並が見えた。大島がはっきり姿を見せて、煙をあげていた。

東京から鎌倉へ移って三十四年。その間にどのくらい私はこの海辺を歩いただろうか。日中戦争はもう起こっていた。やがて太平洋戦争。十二月八日の朝、駅へ急ぐ道で開戦を知らせるビラを見たときの衝撃を私は忘れない。

戦中戦後この浜に人影はいつもまばらであった。美しい静かな浜に私はひとり寝転がって、時を過ごした。五月のなかばには泳ぎ出し、十月の終わりまで私は一人海に入った。戦争が終わり、次第に忙しい日々を送るようになった。そして近年鎌倉にたくさんの人が押し掛けるようになると、海岸も山路も騒々しくなり、汚なくなった。私は老境に入って、もはや冷たい海に浸ることもなくなった。しかし海は懐かしく、ことに冬の日の夕方、人のいない浜を愛する心はいよいよ深くなった。

今日私は、夕焼けの空の下を歩きながら、その美しさにいまさらながらおどろいた。今までに夕焼けを何百回も美しいと思ったに違いない。しかも晩年になって見るごとに、その美しさを痛切に感じるようになったのは何故であろうか。それは単なる老境の感傷とは思わない。そのことに気付いたのを幸せに思うようになった。自然の美しさを味わうことができるようになることは、同時に、世の中の美しいものを発見し、楽しむ資格が出来たように思われるからである。

思えば、長い間夢中になって仕事をし、いらいらし、怒り、苦しんできた。そしていま、残りの時の少ないのに気付きながらもあわてることはない。私は、日ごとに美しいものを発見しているではないか、と思う。

『人生不満百 常懐千載憂』(人生百ニ満タラズニ 常ニ千載ノ憂ヒヲ懐ク)

寒山詩の一句を私は愛する。

人は年ごとに、年とってよくならなければならない。それには日々を充実して過ごし、己れをごまかしてはならない。自分の中に泡立ち渦巻いている、きたないものから目をそらしてはならない。世の中の不正を憎みたたかうと同時に、自分とのたたかいを避けることはできない。この長いたたかいをまともに経てきた人間だけが、夕映えの美しさを真に味わえるだろう。

若い時見ることの出来なかった美を、すべてのよきものを見抜きうる力を、蓄積してきた老年こそ賛美してよい。それは決して富の中にも権力の中にも育たないであろう。年とった農民や漁民や職人の中には見とれるばかり美しい顔の人がいる。

先日私はある高名な人の米寿の賀宴に出席した。極く親しい人だけの集まりで、参会した四五十人の大半は八十歳以上ということであった。いずれもまだ社会的な仕事をしている人びとで、その意気盛んなことは驚くばかりだった。たがいに肩をたたき、手を握り、まだまだやるぞという言葉が飛び交い異様な雰囲気だった。

私は、その老いた元気のよい人びとを見ながら、これが老醜というものだと思っていた。この人たちは、世の有様を慨嘆する。天下国家という言葉がさかんにとび出す。この指導者たちは、自分たちの過去に悔いもなければ反省もない。

私は、一隅にあって、心はこの人たちから遠くはなれていた。そして、先日逝かれた志賀直哉先生の美しい顔をしみじみと思い出していた。

坂本繁次郎画伯が、世の喧騒からのがれて一人静かに制作に没入し、そのアトリエに人が入れば空気が乱れるといって許さなかった、という話に私は感動した。画家としての一つの優れた生き方だと思う。

野上弥生子女史は、一年の大半を一人北軽井沢の山中に過ごされる。八十六歳の女史が創作に打ち込む日々は充実したもので、今書きつづけている長編が完結しようが、未完にして終わろうが、どちらでもよいという。悠々と青空を流れる白雲を見る思いだ。

人は、その一生にどれだけ緊張した時間を持ったか、その量の多寡によって、その人間の価値が決まるように思う。いうまでもなく自分一個の欲望のためにのみ緊張することから美しいものは育たない。

すべてのものに終わりがある。終わりのあることはよいことだと思う。日々に終わりに近づきつつ、思うこと日々新たである。昨日よりは今日は深くものを見、その美しさを感じる。明日は今日よりも進歩する。

日暮れはさびしいが、たのしい。一年の終わりもまた、さびしいが楽しい。人の世を憂え、自分の生活を大切に生きたものだけに、その楽しさが与えられるだろう。

☆☆☆☆