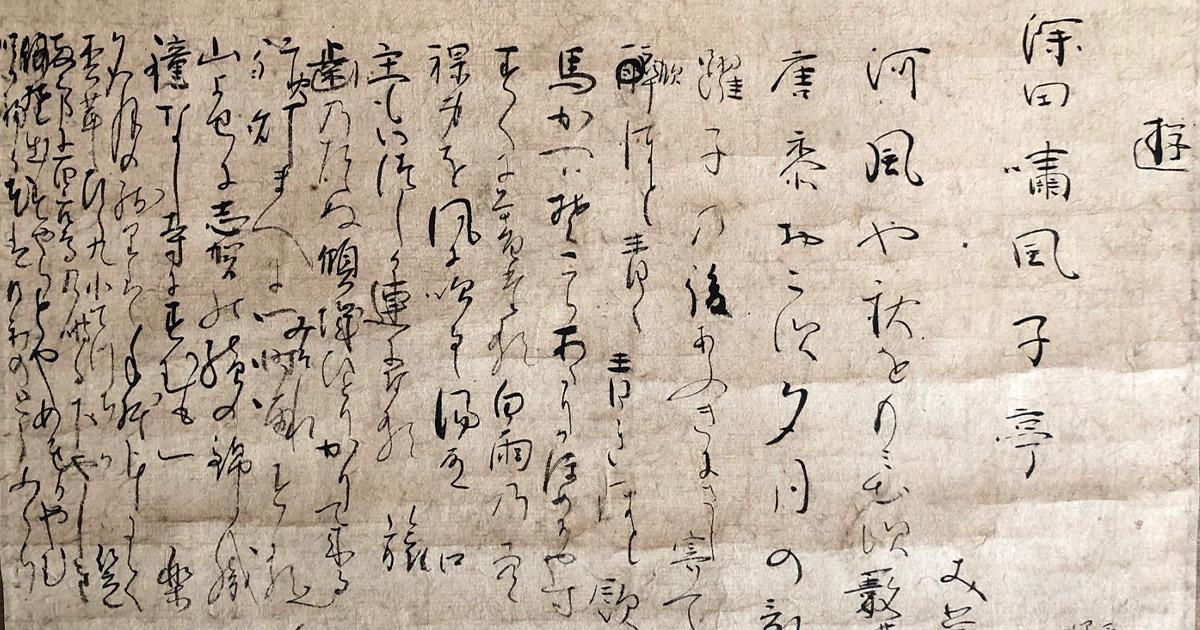

雛屋立圃筆「休息歌仙人丸像」自画賛幅

花にゑひとまるこてふや夢の舞 立圃書 印「松翁」

立圃書 印「松翁」

「花に酔い留まる胡蝶や」のなかに、「ひとまる(人丸)」が掛詞として埋め込まれていることに気づく。

『十八番花月之句合』巻頭の一番右の発句。絵巻の巻頭句と画を独立させたもの。

脇息に寄りかかる絵の翁は、柿本人麻呂(662-710)。烏帽子を脇に、据わっている。あまりに見事な桜花に、羽をひらひらさせていた蝶も一休み。花に酔ってしまったのだろうか。これこそ幻想的な夢の舞いだった。しかし、桜に酔ってしまったのは蝶だけでなく、この自分もそうだ。うつつではなく、夢の中にでもいるような陶酔感。

ここには花も蝶も描かれていないが、鑑賞するものには、この句から桜花と蝶の舞いを感じとることができる。句と画が風趣で調和して、イメージが大きく広がってくる。

柿本人丸の絵姿は、影供の本尊として中世を通じてさかんに制作されてきた。和歌の神として祀られたので、烏帽子をかぶり、歌の構想を練るかのような威厳のある姿で共通している。この休息歌仙では、烏帽子を取り、上着を脱いで脇息によりかかってくつろいでいる。王朝のみやびを日常卑近な光景に置き換えたおふざけ。歌仙絵のパロディ。

『十八番花月之句合』は、「三十六歌仙休息歌仙」「休息句合」などさまざまな題名で、立圃自筆のものが数多く伝存する。立圃代表作というにとどまらず、俳画の出発を記念する作品である。

一文字の裂は、さまざまなサイズ、色と織りの模様とを取り合わせたはなやかなもので、表装として工夫がこらされている。

柿本人麻呂

・あしひきの山鳥の尾のしだり尾の長々し夜をひとりかも寝む

・東の野のかげろひの立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ

類似句

うつヽなきつまみごヽろの胡蝶(こてふ)哉 蕪村

美しく可憐な蝶を、痛めぬようにソッとつまんだ指先の、物をつまんだとも思えぬ夢のように不確かな感触。―「荘子があだに見し夢の、胡蝶の姿うつつなき」(謡曲・胡蝶)

カフカの『変身』に出てくるような幻想的な世界だ。

本名野々口親重。雛屋、紅粉屋とも呼ばれた。別号、松翁。俳画の元祖と言われている。