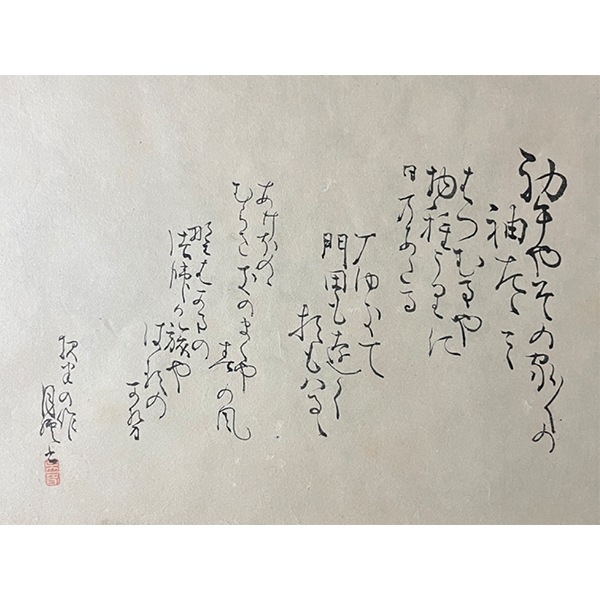

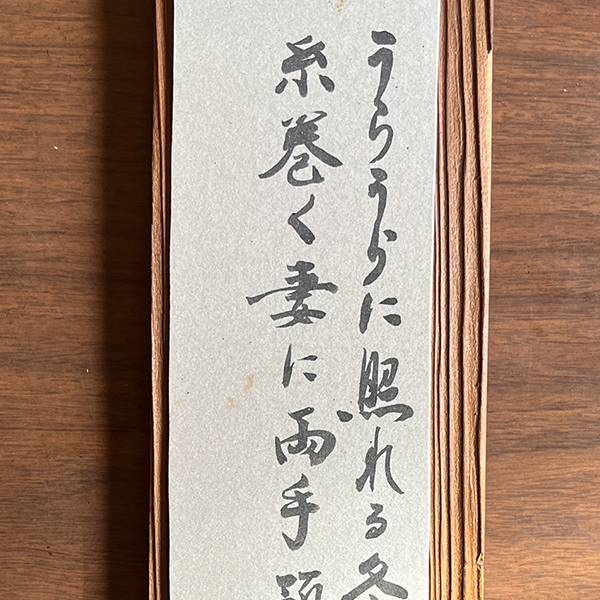

小林勇のエッセイ(その1)随筆「冬の木」(『小閑』より)

私は小林勇の身辺エッセイが好きだ。自分の気持ちを正直に書く

終生、ペンと絵筆を手放さなかった。どちらも自己表現の手段だったのだ

鎌倉の自宅で静かに原稿や画紙に向かっているときの心持ちがエッセイにもよく表れている

一人でいても心豊かな時間を過ごした

『小閑』の中からいくつか書き留めておいたものをシリーズでここに載せる

表紙の絵は、安井曾太郎画伯が小林勇のために描いたもの

鎌倉から東京までの車窓から画材として相応しい立派な巨木7、8本を特定してみる。車中でこのような作業をしながらワクワクしていたのだろう。通勤時間があっという間に過ぎる

しかし、いつかは描きたいと願いながらも小林勇は一度も風景画を描くことはなかった。庭など身辺の草花、野菜、魚類を画室に持ち込んで写生に取り組んだ

☆☆☆☆

随筆「冬の木」

私は木が好きである。木を切っているのを見ると、嫌な心持ちになる。木のある風景が好きである。庭に大きな木があるが、その枝を私は切ろうとしない。

鎌倉に住んでいる楽しみは、遠くからなんとなく海の香りがしてくること、独特な形の山々に木が多いことだ。

いつでも美しいと思うが、わけても私が愛するのは冬の木の姿だ。葉が落ちて鋭い枝が青い空を突いているのを見ると、心が引き締まるようだ。

秋、葉が落ちた木の枝には、既に新しい目が用意されている。その小さな膨らみが枝の美しさを増しているように見える。

戦争の終わった年、焼け野原になった東京へ冬がやってきた。寒々とした街を歩いていると、今まで家並みに隠れて見えなかったところにいろいろなものがあった。

東京の街には起伏が多い。意外なところに墓があるのに驚いた。また意外に大きな古木が至るところにあった。何十年、あるいは何百年の間、それらの木々は人に大切にされて、その土地どっしりと生えていたものである。そういう木には、自然に備わった風格があり、威厳があった。

しかしそれらも焼けるがままにしていた戦争の火災から、それぞれ大きな痛手を食った。焼け野原の中に、半焼けのような状態で立っている古い木は、私を感傷的にした。

それはともかくとして、私は冬の木を愛し、よく通る道にある、形の良い、風格のある木をすっかり覚えてしまった。秋の終わり、それらの厳しい姿の木々を見ることは楽しいので、いつも車を徐行した。

この数年、いつも自分が好きな奴をスケッチしようと思いながら、いまだに実行していない。

寒風の中へ立って偉容をもったそれらの古木を写生したら、さぞ楽しかろうと思う。自分がよく移し得るとは考えないが、その仕事に取り組むことを思うとひそかに興奮してくるのである。

鎌倉と東京の間で汽車の窓から眺めて、憧れている大木が七、八本ある。都内ではやはり公園や皇室に関係のある土地に立派な木が多い。私は目を閉じて木のある風景を思う。

もし北京に木がなかったらどうだろう。金沢の兼六公園や鹿児島の城山にあの古い大きな木々がなかったらどうだろう。そういうたくさんの木が集まっている立派な景色はもちろん好きだ。しかしそれは冬になって余計美しくなるのでははない。冬の木の美しさは、葉を落として、寒風の吹く青い空に独りでそびえている姿にある。

今年もまた冬が来た。毎日木を眺めていながら、それを描かずにいるのは意気地がないからだと思う。