小林勇(その3)随筆「冬瓜」(『小閑』より)

今回は「冬瓜」。

干瓢や南瓜から冬瓜の話へ向かう

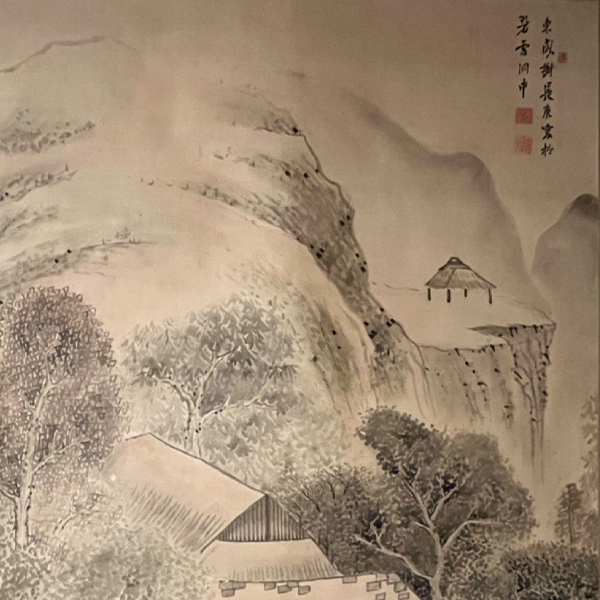

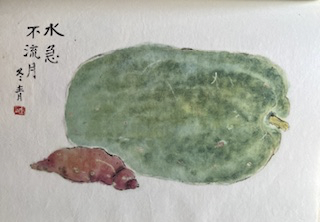

収穫したての冬瓜の白くふいた粉の表現に苦労する様子。岸田劉生の油絵「冬瓜」や八大山人の墨絵と比較する。

新鮮な野菜など身近なものをじっくりと観察するといろいろと発見することがある。採りたてのキュウリのゴツゴツした突起は見ただけで新鮮さがわかる

私は小林勇の身辺エッセイが好きだ。自分の気持ちを正直に書くところ

彼は終生、ペンと絵筆を手放さなかった。どちらも自己表現の手段だったのだ

鎌倉の自宅で静かに原稿や画紙に向かっているときの心持ちがエッセイにもよく表れている

一人でいても心豊かな時間を過ごした

『小閑』の中からいくつか書き留めておいたものをシリーズでここに載せる

☆☆☆☆

私は寿司屋でよく干瓢(かんぴょう)を食う。酒の肴にすることもあるし、海苔巻きにしてもらうこともある。うまく煮てなければ、困るのはもちろんであるが、私はこの不思議な食物に愛着があるのだ。

私の育った家には、夕顔が割合に多く作られていた。南瓜棚と同じように夕顔棚があった。夏の夕方白い美しい花が咲いた。

秋になると長い実が、縄の支えをあてられて棚に下がった。

それは母の手で干瓢に作られた。2センチ位に輪切りにされたのが、2センチ位の間を置いて2枚の薄い板をはられたまな板の上でくるくると廻される。その2枚の板にあてられた包丁の下から白い夕顔の肉が帯のように流れ出すのだ。

それは物干竿に干されて干瓢になる。夕顔の肉を煮て食うと、実に熱い。子供の頃には、そのぬらぬらした一種の香りのある食物は苦手だったが、実は大変美味なものだ。

夕顔と同類の冬瓜を見たのは、東京へ来てからだ。これは食物としてより、見て楽しむものになった。

岸田劉生の冬瓜の絵は有名であるが、画家はこの野菜に心を惹かれるものらしい。同じような野菜でも夕顔を描いたは思い出せない。八大山人にも冬瓜はあるが、岸田のものほど精彩に描かれていない。

私は初秋から八百屋の店先に並べられるのを待ち兼ねて買ってくる。しかし秋も深くならぬと大物が出ないので面白くない。

大物で形の良いのを見出すと、一種の興奮を覚える。扱う人が手荒く持つと、白くふいている粉が落ちるので困る。やかましく注意して、自分で持って帰る。

さてこれを置いて眺めていると、湧然として画心が出てくる。油絵具で描いた岸田劉生は、どうしてあの肌の蒼さと白い粉とを描き出したかわからない。

もちろんこういう天才のなし得たことを素人の文人画をやる私に真似できるはずは無い。私は毎年毎年冬瓜と対座して苦しんだ。

白い画箋に蒼白色の白い粉を帯びた、奥深い、閑かな冬瓜の肌色を表現するのは難事だ。胡粉を使えば雨に汚れた蒼みを帯びた白壁のようになってしまう。

うまくゆかないので、だんだん色を重ねていると、冬瓜の美しい澄んだ色がにごってしまう。あまりあっさり蒼を散らせば、深みが出ない。形はできても、肌が表現できないのだ。窮したあげく、ガーゼに脱脂綿を包んだ小さなタンポを作った。それに水に含ませ絵具をつけて叩くと、どうやらその肌が出た。

冬瓜は、黒っぽい床の間の板の上を置くと、正月まで白い粉を持ったまま劉生の絵のように、静かに安定している。それを眺めるのは大変楽しい。

[冬瓜の絵]