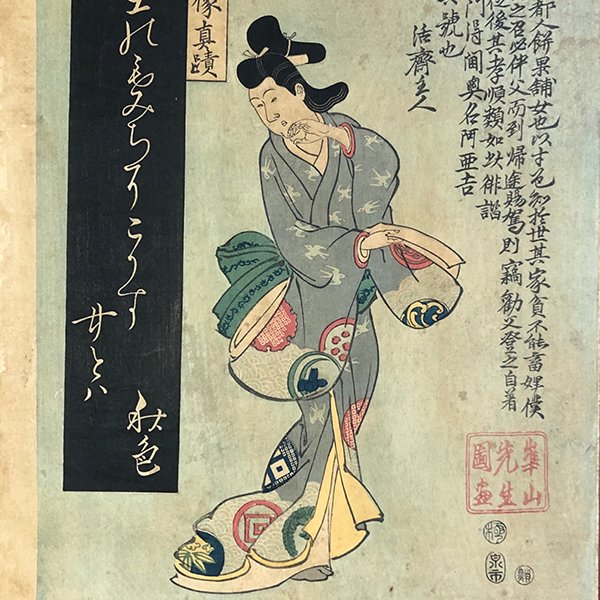

冬青小林勇筆「古瀬戸祖母懐壺」画額

賛:「鳥倦飛而知還」 冬青 印

鳥飛ぶに倦(う)んで還(かえる)を知る

小林勇の油の乗り切った頃の大作。筆捌きからして気力が充実した頃の作品であることがうかがえる。

自ら所蔵していた古瀬戸祖母懐壺は好んで描いた画題のひとつ。

『冬青小林勇画文集 絵筆をもって』にも同サイズで同じ画題が掲載されている。(こちらの賛は、「水流不流月」。1967年64歳の作。)

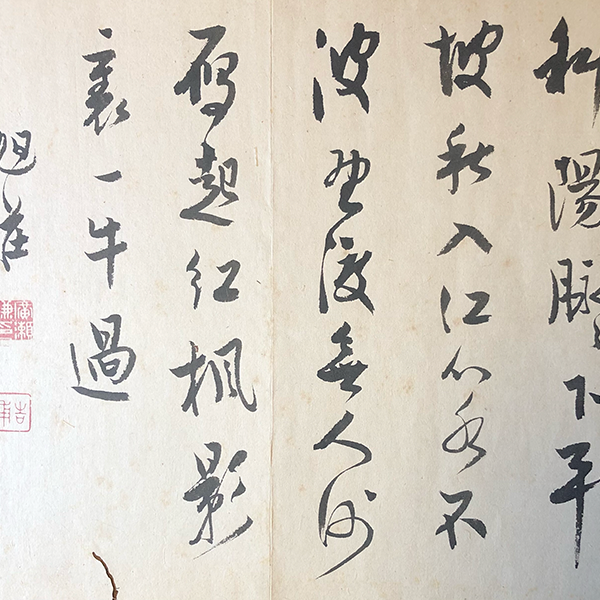

「鳥倦飛而知還」賛は、陶淵明の帰去来の辞から取ったもの

策扶老以流憩

時矯首而游観

雲無心而出岫

鳥倦飛而知還

扶(つえ)を策(つえつ)き以って流憩し

時に首(こうべ)を矯(あ)て游観(ゆうかん)す雲無心にして岫を出づ鳥飛ぶに倦(う)んで還(かえる)を知る

雲はゆうゆうとして谷あいより湧き出でて悠々として流れる。流れようという意識無く、ただ大空に静かに流れ飛ぶ。

自由自在なる無心の境涯。岫とは山の洞穴、谷あいの意。

鳥は飛び疲れ飽きれば自ずから我が巣へ還ることを知る。そこには何の計らいもない。

雲はもとより無心にして悠々、鳥もまた無心にして任運自在、何ら作為のない大自然の雄大な動きにたとえた禅者の無心無我の心境を表す語である。

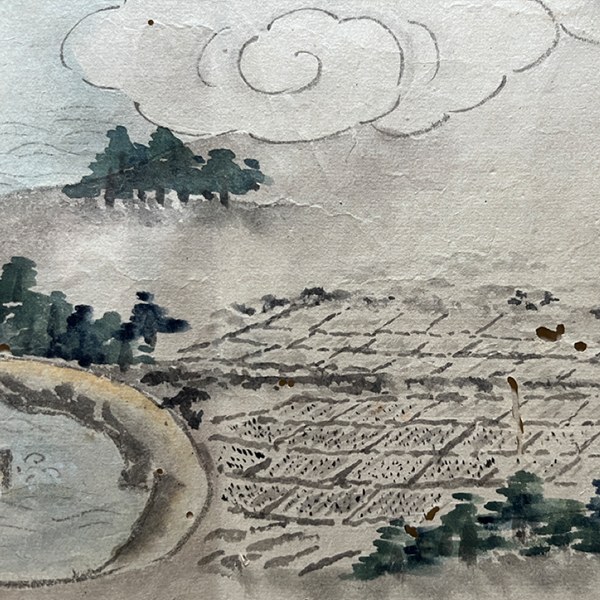

【祖母懐 そぼかい】

愛知県瀬戸市祖母懐町の地名。

「うばがふところ」または「うばのふところ」と読む地名が音読みされるようになる。良質の陶土を産する。

一般的な説では、曹洞宗の開祖道元禅師が貞応二年(1223)に宋へ渡った時、彼に従って宋へ行った加藤四郎左衛門景正が、帰国後の仁治三年(1242)に瀬戸の祖母懐に窯を開いたのが始まりと伝えている。

その一方で、瀬戸で茶入が焼かれたのは室町時代であるとされ、景正の作品とされるものでも制作年代に疑問を持たれているものもある。

しかし瀬戸窯の成立を平安時代中期、瀬戸で釉薬を用いた陶器製造が開始されたのは鎌倉時代前期にまで遡るとする発掘結果も報告されており、景正自身あるいはそのモデルとなった人物が、この時期山田郡(現・瀬戸市)に窯を定め、製陶法を瀬戸界隈に伝え、瀬戸焼の基礎を構築した可能性も否定はできない。

14世紀初頭になると小皿、柄付片口、茶入、祖母懐壺と呼ばれる頸部が短く寸胴で肩部に耳がついた茶壺が登場する。

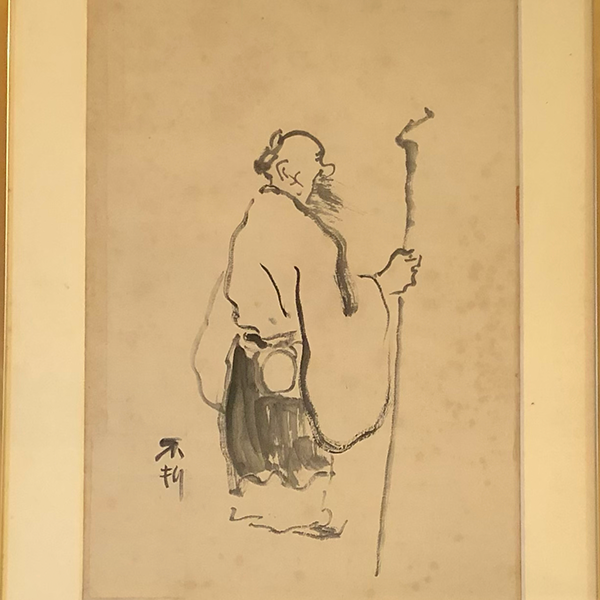

大正・昭和時代の出版人。大正9年岩波書店に入社。岩波茂雄に信頼され、娘婿となる。岩波文庫、岩波新書の創刊にたずさわり、戦後は岩波映画製作所をおこした。昭和37年岩波書店会長。書画をたしなみ,「蝸牛庵訪問記」などの随筆でも知られる。78歳。号は冬青。