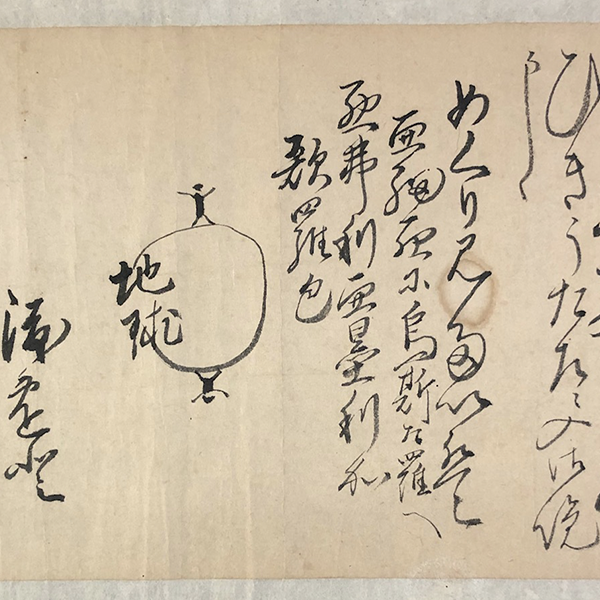

松村呉春筆「祇園会や」短冊

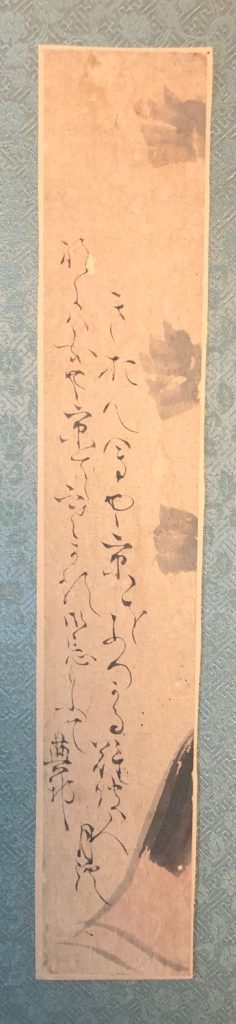

なには女や京を寒がる御忌詣 蕪村

ぎおん会や京をあつがる難波人 月渓

季語:御忌詣(春)法然上人の忌日(1月16日)を修して京都東山知恩院の1月19日から25日まで行う法会に参詣すること。

季語:祇園会(夏)京都八坂神社の祭礼。陰暦6月7日、鉾が巡行する。

月渓は、実に楽しい短冊を遺してくれた。

師蕪村の早春の句「なには女や京を寒がる御忌詣」と横に置いて、これを念頭にして自らの夏の句「ぎおん会や京をあつがる難波人」を中央に配置した。寒さの残る春句を夏句に焼き直した。これはこれで興趣がそそられる。

「春」と「夏」、「御忌詣」と「祇園会」に加えて、「寒がる」と「暑がる」の三つの対比。寒暖差の大きい内陸の京と海近い難波の気候の対比を楽しんでいる。大勢の京女の中にあって、垢抜けした浪花ぶりの女が、「おお、寒い」「おお、暑い」と身を震わせる。

祇園会の八坂神社や御忌の日の知恩院の行事に集まる人々のにぎわい、さんざめく声まで聞こえてきそうだ。

蕪村の句、なにわ女「の」ではなくて「や」の切れ字のため、「難波女」にことさら注意が向く。子弟は短冊を見て、お互いににっこり頷いたことだろう。この女とは、師弟共通の難波の芸妓「うめ」女に違いない。

蕪村には、老年に至って恋の病いにとりつかれている。その相手は、まずは遊女である京の「小糸」。また同時に、紅一点の才媛として蕪村派の連衆と交わった浪花の「うめ」女との間には、師弟を越えた愛情の交流があった。

とすれば、つぎの蕪村句、

なには人の木や町にやどりゐしを訪ひて

花を踏し草履も見へて朝寝かな 蕪村

この「なには人」も「うめ」女に思えてくる。のちに月渓の後妻となるのが、「うめ」女である。

京と難波を結ぶ交通路は、淀川の流れを利用する三十石船(さんじっこくぶね)だ。琵琶湖から流れ出る水は、瀬田川、宇治川になり、橋本あたりで木津川、桂川と合流して、淀川となって難波に向かう。蕪村の「殿河歌」の世界でもある。

「うめ」女も蕪村も月渓も、この上り船と下り船に乗って往還したことだろう。

江戸中期の絵師。