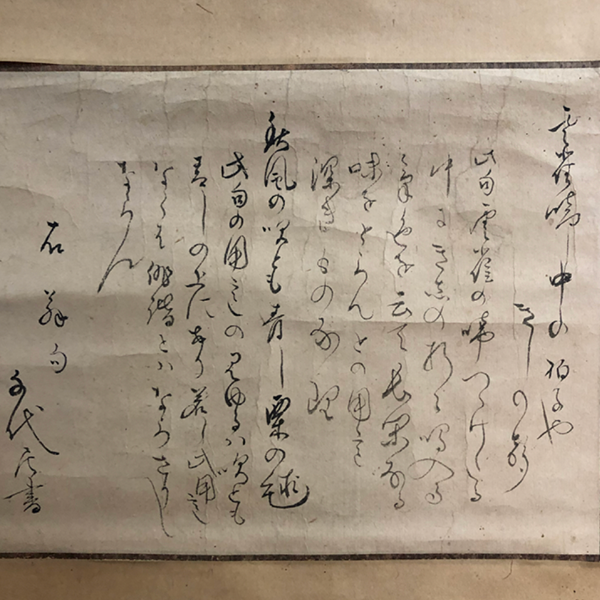

武井真澂筆「富嶽昇龍図」軸

雲の合間をぬって富士山頂へ昇っていく龍。稲妻が生々しい。

武井真徴、ここにも信州の山を愛した画家がいた。

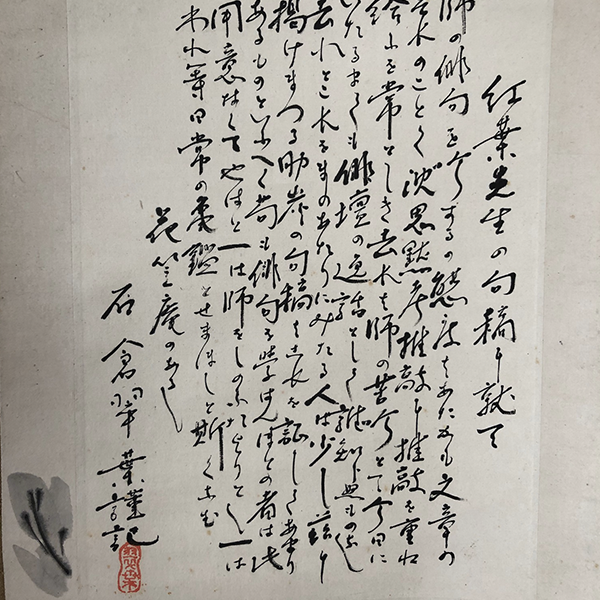

藤原咲平をして、「雲をこんなに正しく描ける絵かきはいない」と言わしめた山岳画家だ。(小林勇著『彼岸花』に登場する)油絵作品で彼の「雲」を実際に見てみたいものだ。

「本郷曙町二十四番地に寺田寅彦の家があった。・・私は、何曜日には寅彦がどこの研究所へ行くか、その日は何時に出かけるかを知っていたのだ。出かける直前に家へ行けば、かならず会えるので、私はいつもねらったのである。・・・寅彦がなくなってから、夫人が私にある人のことを話した。その人は日曜の午前中に、かならずやってきた。寅彦は、その訪問をきらい閉口して、時間が近づくとそわそわし、急いで外出したという。その話をこのごろになって、私はときどきその話を思い出して、自分を恥じるのである。

小林勇『彼岸花』の「断片・明治の人々」より抜粋

寅彦の家は、門構えで玄関までは十五、六歩もあったであろうか、ベルを押すと、ガラス戸があけられ、玄関の左手の応接間に通された。そこには一つの卓と四、五脚のいすとピアノがあった。ガラス戸の上部を通して庭のフジ棚が見えた。そのガラス戸の上の欄間のようになったところに、六号くらいの油絵がかかっていた。赤いサルビアの花があざやかに描かれていた。ちょっと見たところでは、サインも見えず、だれの絵かわからなかった。

あるとき、それは高村光太郎の作で、昔、神田小川町の光太郎のやっていた画廊で、書生には少しぜいたくだと思ったが買ったのだと、寅彦が少してれくさくしかしうれしそうに話した。

隣の書斎の方で音がして、その額の下のガラス戸をあけて、寅彦はいつも出てきた。私はこの部屋で、幾度寅彦に会ったか数えられぬほどだ。私のかけるいすは入口に近い方であり、寅彦は光太郎の絵の下にかけた。

私は光太郎の絵のあざやかな赤い色をいつも美しいなと思った。この絵を描いたころの光太郎も、買った寅彦も、おそらくまだ二十代ではなかっただろうか。寅彦は光太郎に会ったことはないといったが、若くてこれを買った寅彦はえらいと思った。

たしか昭和六、七年ごろと思う。お天気博士といわれていた藤原咲平が肩を入れていた日本画家に武井真徴という山岳画家があった。日本アルプスへはいって一ヶ月も写生をしているような勤勉努力型の画家であった。咲平はこの人のまじめさとリアリズムにほれこんでいた。

私もこの絵を見せられたが、「雲をこんなに正しく描ける絵かきはいない」と咲平は強調した。画家は貧乏だった。咲平がこの人の絵を買ってくれる人はないだろうかというので、私は数枚をあずかって帰った。

ある朝それを持って寅彦の家へいった。寅彦は、私が武井真徴のことを話し出すと、じきにきびしい顔をして、自分は、絵は人に頼まれて買わない、自分で気に入ったものしか買わない、といった。私はかばんの中の絵を取り出すことができなかった。

寅彦が死んでからのち、昭和十一年の春、私は「寺田寅彦全集」に入れるものを捜すために、寺田家に数日通った。そのとき寅彦の油絵が二、三十枚、日本画も相当あるのを見た。

油絵はていねいな写生で、寅彦の随筆に現れている世界が描かれているように思えた。日本画も美しく気品があった。これらの絵の多くは惜しくも戦災で家といっしょに失われた。戦後わずかに残っていたものの中から油絵一枚を私は寺田家から贈られた。「写生旅行」という随筆に、その絵は描いたときのことが書かれている。わずか一時間たらずでしあげたというそのスケッチ板の絵は、大正十一年ごろの大宮駅の夕方を描いたもので、力強く、生き生きとしている。

いつもおだやかで、優しかった寅彦が、おりおり出したギロリとした強いものを、私は今もなつかしむのである。」

本名は真澄。明治29年東京美術学校鋳金科卒業。小山正太郎画塾で洋画を、児玉果亭、藤森紫僊に日本画を 学んだ後、松本中学に図画教師として赴任。大正3年辞職して上京、寺崎広業に師事。日本山岳会員。