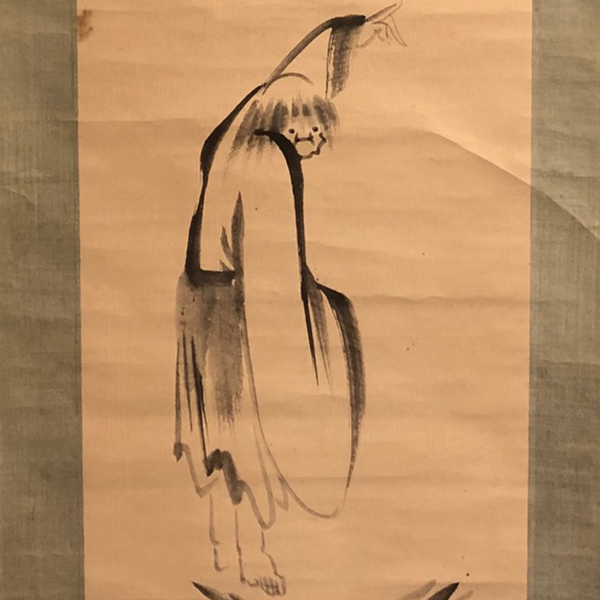

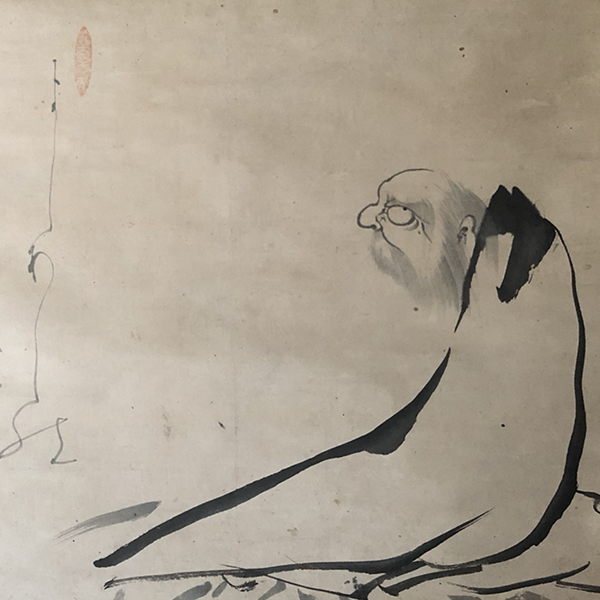

松村呉春筆鳥追賛、楠亭・素絢画幅

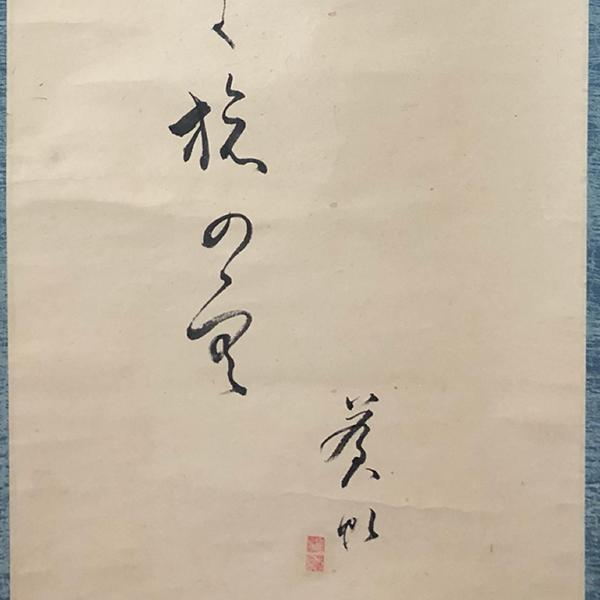

せじょやまむじょの鳥追がまいりて

御所の御庭におとのするはたれたれ 月渓書

円山派の画人である呉春・楠亭・素絢による鳥追いをテーマとする合作。

正月に鳥追いをしながら街中を、三味線を弾きながらおどる女太夫が二人、生き生きと描かれている。月渓の賛は、謡う唄。

<鳥追い>

主に東日本の農村において行われる行事で、田畑を鳥の被害から守ることを祈念して行われる。門付け芸の一。

江戸中期以降、新年に女太夫たちが、新しい着物に日和下駄・編み笠姿で三味線などを弾きながら、鳥追い歌を歌って家々を回ったもの。

《季 新年》「鳥追やうき世の霜の袖袂/万太郎」

近世には三味線の伴奏で門付(かどづけ)しながら踊る者が現れ、これも鳥追いという。

正月元日から中旬まで、粋な編笠に縞の着物、水色脚絆に日和下駄の2人連れの女が、艶歌を三味線の伴奏で門付をした。

中旬以後は菅笠にかえ、女太夫と称したともいう。

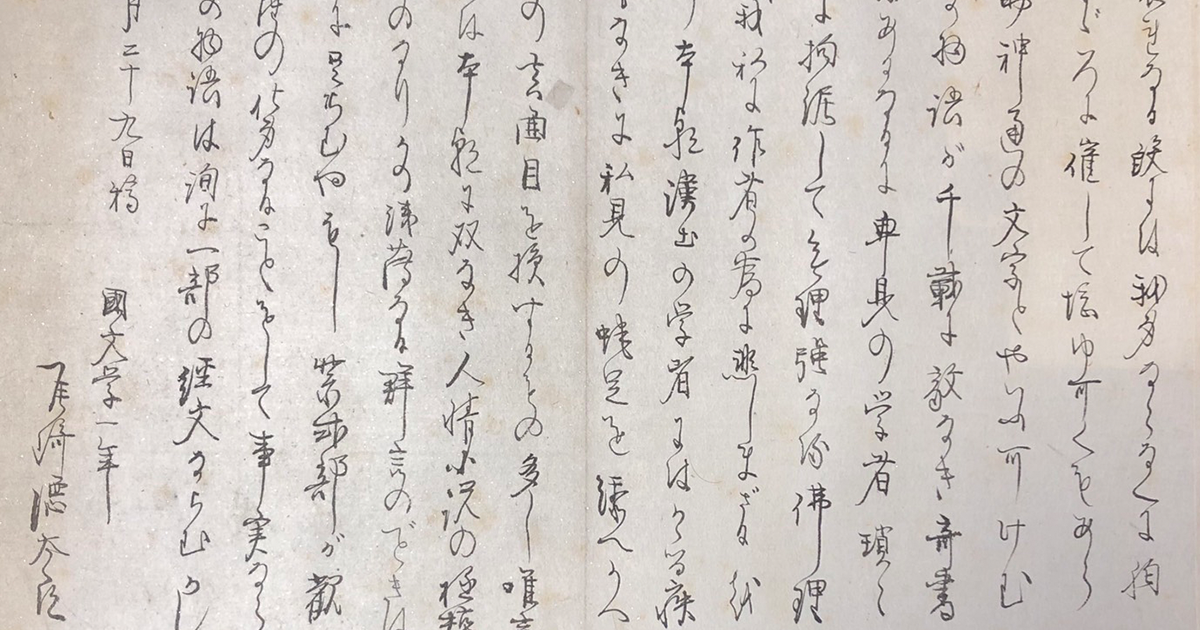

「今世、江戸のに鳥追あり。常平、女太夫と称し、菅笠をかぶり、三絃を弾きて銭を乞ふ女非人、元日より十五日まで、衣服平日と同じといへども、新綿服を着し、常のごとく紅粉を粧ひ、ただ平日に異なるは、編笠を着し、三絃の唱歌を異にす。

唄の発端に、せぢよやまんぢよの鳥追と云ふは、千代も万代も殿の田の鳥を追ふべしとなり。

御長者のみうちへおとずるは誰あろ、右大臣に左大臣、関白殿が鳥追、御内証へおとづるヽ人は、高位高官、さては鳥を追ふわれわれかとなり。

にしだもよせんでよ、ひがしだもよせんでよは、東西に八千町の田を持てることを云へり」

江戸中期の画家。尾張の人。姓は松村、月渓と号したが、1782年姓を呉、名を春と改めた。与謝蕪村に絵と俳諧を学ぶ。円山四条派の祖とされる。

江戸時代後期の画家。京都の人。円山応挙の門人。

江戸中期から後期の円山派の画家。円山応挙の門人。